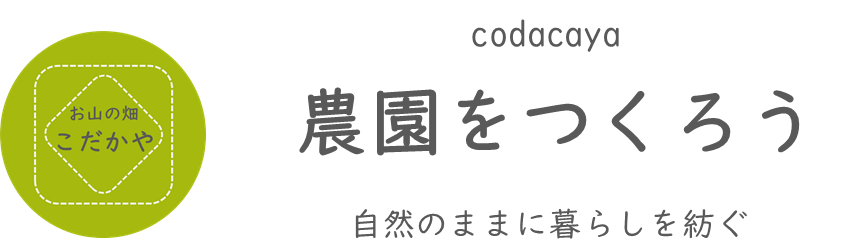

崩れた崖の上から棚田を見下ろすと、日陰になっている。

台風による大雨で崩れたまま、長い間放置されていた棚田。

草木笹竹が密集して、陽があたらない。

何周も、くるくると見まわして、

どこを刈ったら、陽があたるのだろう?と考える。

知識も技術もないからこそ、雑感が出発点。

薄暗い闇の向こうが知りたくて

開墾は楽しいが、ちょっと怖いときもある。

陽がとどかず、薄暗い空間は不気味。

何かヘンな生き物が潜んでいそうな気がする。

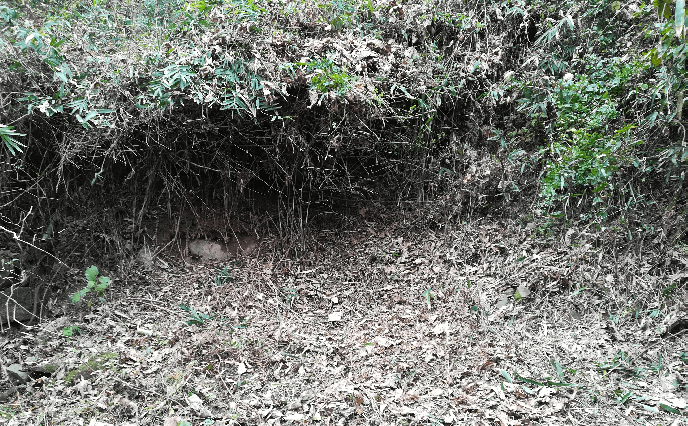

木、笹、竹の伸びた枝の先には、たくさんの枯れ葉が積もっている。

その重みで垂れ下がった木々の下に、薄暗くて狭い空間ができていて、

その向こうがどうなっているのか、気になってしかたない。

これ以上、米をつくる場所を広げるつもりはなかったのだが、

もっと陽があたるように刈ることにした。

といっても、好奇心のほうが勝るのだけれども。

小さなノコギリで積もっている枯れ葉を落としながら、枝を少しずつ刈っていく。

野いばらが服に刺さって、からまって、ちっとも進まない。

太くて長いツルを引っ張る。

このツルをとらないと、複雑にからまって重なり合った木々が刈っても落ちてこない。

全体重をかけても、これがなかなかとれなくて。

今一番欲しいものと聞かれたら、筋肉と体重と答える。

ただし、開墾中に限る。

闇の向こうにあったものは

刈って刈って、切って切って、落として落として。

木の枝を切ると、真ん中に穴が空いている。

この現象は、どうして起こるのか?

不思議に思いつつ、どんどん刈っていく。

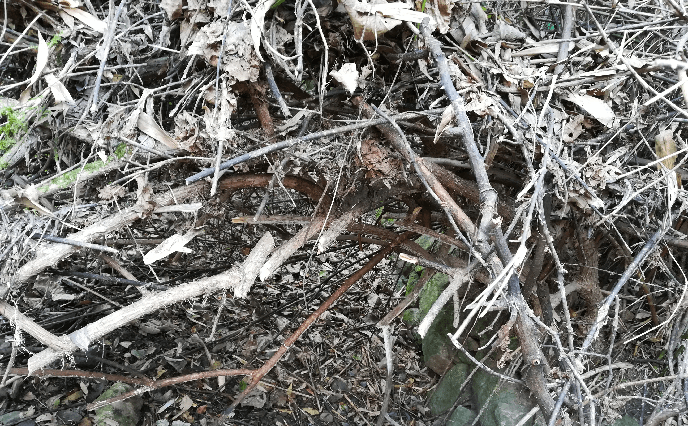

奥の方にまで棚田が続いている。

端まで行くと、石積みに段々がある。

どうやら上に、棚田がもう1段あるみたいだ。

草木笹竹に覆われていて、登ることができないのでわからないが。

六畳ほどのつもりが、一二畳以上になった。

これだけ刈れば、陽があたるはず。

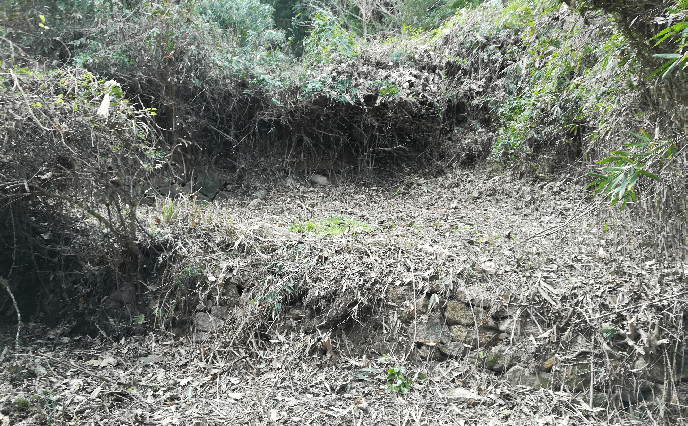

石積みが崩れたところには大量の土砂が落ちているが、

その横からは整然と積まれた石積みが続いている。

苔のつき具合が、なんとも風情を感じる。

木々を刈り倒していたときはカビの匂いが鼻についたが、湿気をおびた独特の香りが漂っていて、あたりの空気は一変した。

冬の陽あたり 夏の陽あたり

冬の陽あたりは知ることができるけれど、問題は夏の陽あたりだ。

太陽の角度もあるが、まわりの木々にどれほどの葉が茂るのかも考えておかないといけないな。

とはいえ、今日も空が広くなった。

お山の畑は、霜が降りている。

晴れ間が出たのは、10時半ごろ。

作業中の日中気温は2~13度。

作業時間は12時半から13時半の1時間程度。

棚田らしくなってきた。

落ち葉は片づけない。そのままにしておく。

ほどよく湿潤している。

田植えのころには、微生物に分解されて、ほとんどなくなっているのではないかな。

多様な生き物がいてくれるといいなと思っている。